ИСКУССТВО СРЕДНЕЙ АЗИИ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА начало (ART Of the CENTRAL ASIA from XVIII — FIRST HALF of XIX AGE)

[nocrosspost][/nocrosspost]В продолжении большого раздела о культуре и искусстве Древней Средней Азии и её исламского периода выкладываю последний раздел, повествующий о событиях и людях того периода истории.

ИСКУССТВО XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Люди не следуют образу жизни, своих отцов.

Но все идут в ногу со своим временем.

Мир не всегда бывает в одном положении,

А может быть, аллах создаст после сего что-либо новое.

«Убайдулла-наме». XVIII в.

В XVIII веке экономическое и культурное развитие Средней Азии протекает в условиях глубокого разорения и кризиса. В отличие от других подобных испытаний, которые потрясали Мавераннахр и раньше, особенно при очередных вторжениях извне — будь то арабском с юга или монгольском с севера, — кризис XVIII века был одновременно и внешним и внутренним.

Внешние обстоятельства, связанные с начавшимся еще в XV веке развитием морских торговых путей, находившихся в руках западных европейцев, и упадком караванной торговли, вызвавшим захирение ряда территорий Центральной Азии, совпали с небывалым грабежом культурных районов кочевниками, воспользовавшимися сложившейся обстановкой застоя и непрекращающихся феодальных распрей… Оскудение торга, почти полное прекращение разработки рудных богатств, развал государственной власти, анархия феодальных междоусобиц, когда… главари племен держат в трепете подставных ханов, привели к тому, что многие города обезлюдели, торговые и жилые кварталы опустели и обратились в прах даже там, где огонь и меч, казалось бы, не были в том повинны…

Захват Бухары и Хорезма иранским шахом Надиром, в 40-х годах XVIII века был только проходной сценой, разыгравшейся на исторической арене драмы, жертвой которой стали и бежавшие из городов жители и грабившие их голодные кочевники-казахи. Какое значение могло иметь вмешательство в местные дела иранского шаха, приставившего к бухарскому хану своего комиссара-аталыка…

На просторах степей и предгорий — от Ферганы до Кашка-Дарьи и Сурхан-Дарьи -зрели очаги внутренних междоусобиц. Главари племен врывались в города, чтобы посадить на трон своего очередного аталыка, на праздничный поклон которому являлся и сам хан. Такая же картина была и в Хиве, где от имени ханов правили инаки. Правителей бесконечно умерщвляли, но не могли пренебречь традицией и снова продолжали «игру в ханы».

Только во второй половине XVIII века, с подчинением казахских степей России и прекращением в связи с этим вторжений в казахские кочевья джунгар (калмыков), не стало опустошительных набегов кочевников на Мавераннахр. Самарканд и Хива в конце XVIII века застраиваются почти заново, а это первый признак того, что начался некоторый общий экономический подъем, связанный с укреплением политической власти, ростом благосостояния и культурной жизни. Насколько прочным и длительным был этот подъем? Внутренний развал Бухарского ханства был на какое-то время преодолен ценой раздробления его на отдельные ханства. Еще в конце XVII века фактически обособилась Фергана (формально — в середине XVIII в.), в начале XVIII века отделились Бадахшан и Балх, а затем Самарканд (1722) и Хива (1763).

Во второй половине XVIII века выделился и Ташкент, став впоследствии яблоком раздора между Бухарским и Кокандским ханствами, распространившими свои притяза¬ния на значительную часть Семиречья и до Кашгара. Отпали и продолжали обособ¬ленное существование Шахрисябз и Китаб, Джизак и Ура-тепе, горные районы современного Таджикистана.

Хотя и недружно, по частям, стали отстраивать разрушенное. Были восстановлены оросительные системы на Зеравшане, Аму-Дарье и Кашка-Дарье. Реставрационные работы Шах-Мурада в Самарканде коснулись медресе и мечетей. Однако ханжество и жестокость этого аталыка, объявившего себя ханом (1785), а затем эмиром, характеризуют собой всю деятельность монашествующего схимника на троне.

Это он, совершив не один набег на Мерв, жители которого мусульмане-шииты были приравнены к неверным, увел оттуда десятки тысяч людей, заселив ими пригороды Бухары и Самарканда. Не так ли строил, чтобы увековечить свое имя богоугодным делом, медресе в Хиве и Ширгазихан, поставив на леса стройки жителей разоренного им далекого Мешхеда? Мухаммед Рахим (1806—1825) строил за счет опустошительных набегов на Бухару и Хорасан, доставивших ему большие средства. Пять больших походов совершил его сын Аллакули (1825—1842). Более десяти походов, принесших полное разрушение Мерву (ныне Мары) и разорение культурным землям Хорасана, осуществил хан Мухамед Амин (1845—1855).

В Бухарском ханстве старое оседлое таджикское население жило бок о бок с давно осевшими тюрками, потомками карлуков, чикилей, ягма и других, но сторонилось тюрков-кочевников и полукочевников дашти-кипчакского происхождения; последние силой обстоятельств держались ближе к районам скотоводства, где они сталкивались с туркменами и казахами. Духовная аристократия (сейиды, ходжи, миры) была заодно с местным духовенством. В Хивинском ханстве оседлому населению местного старо-хорезмийского происхождения (татам), старотюркским и новотюркским племенам противостоял массив кочевых и полукочевых племен туркмен, каракалпаков, казахов, раздираемый внутренними раздорами; отдельными островками в море кочевий еще держались каким-то чудом кочевые группы староарабского происхождения.

В Кокандском ханстве в состав горожан (сартов) и земледельцев таджиков и узбеков вливался свежей струей поток кочевых узбеков и киргизов. Вне городов таджики составляли большие островные массивы, державшиеся ближе к горам, в то время как окружавшую их массу оседлого населения составляли тюркоязычные народности и племена (среди них кипчаки, каракалпаки, казахи), сохранявшие в разной степени родовые пережитки. Если к этому прибавить участие пришлого элемента — выходцев из Мерва в Бухарском и Хивинском ханствах, выходцев из Кашгара в Кокандском ханстве, евреев, индийцев и татар, для части которых были установлены ограничения, не мешавшие им, однако, проявлять участие в развитии торговли и ремесла,—то станет очевидным источник большой пестроты и в народном декоративно-прикладном искусстве этой эпохи.

Этнические различия, скрещиваясь с различиями в образе жизни, накладывали на городское и домашнее ремесло свой отпечаток. Городское и родоплеменное искусство не имело четких разграничений в сфере потребления, так как интересы всех групп населения скрещивались, переплетались и языковые различия давно уже перестали соответствовать различиям, сложившимся в искусстве. В общей форме можно, однако, выделить в городском ремесле ряд художественных школ, утративших родоплеменную основу. Таковы школы прикладного искусства Бухары, Хивы, Кашка-Дарьи, Ферганы и др. В отдельных отраслях, например в строительном деле, возможно, выявятся исследованиями и более узко очерченные школы мастеров в Фергане — Коканда, Намангана, Маргелапа и т. д.; в Кашка-Дарье — шахрисябзская, каршинская и другие.

Городское ремесло, чтобы удержать славу и достоинство школы, было вынуждено оберегать себя от влияний извне и крепко держаться старых традиций. Этому способствовал цеховой строй и вся система обучения, обставленная обетами и заимствованными у духовников формулами. Предмет художественной обработки — консоль, ударный молоток на двери, фигурные наугольники или скобы, скрепляющие обвязку каркаса, не говоря уже о бытовой утвари,— получили давно закрепленную за ними форму. Обязательное их применение не оговаривалось уставом, но закреплялось обычаем следования опыту наставника. Фантазия мастера истощала себя в механическом повторении извечных, знакомых наизусть форм. Но возможность комбинаций доставляла пищу уму и создавала особую, едва ли сейчас уже понятную современному художнику сферу непрестанных поисков варианта.

В домашнем ремесле — городском и сельском — были определенно живы местные локальные особенности, переживание традиционных для каждого района мотивов и форм народного искусства. В родоплеменном искусстве отдельных этнических групп кочевого и полукочевого населения особенности творчества каждой группы достигали наибольшего контраста; здесь уже и сам запас орнаментальных форм имел под собой почву глубоких обобщений, лежащих в основе родоплеменного узора. Знаки и символы, употребляемые в городском ремесле в обезличенном виде, лишенные часто определенного смысла и значения, а потому и стилизуемые под цветочно-растительный или геометрический рисунок, оставались для кочевых и полукочевых узбеков, каракалпаков, кипчаков, казахов, киргизов произведениями большого значения. Они связывались с общими воззрениями на природу и имели свой условно выраженный язык.

Культурная жизнь узбекских ханств XVIII — первой половины XIX века отмечена рядом параллельно протекавших в области литературы и изобразительного искусства явлений. Несмотря на общий упадок литературы, в XVIII веке усилился интерес к народным повестям и стихам, велась обработка народных сказок; в них звучал протест против ханжества и лицемерия сильных мира сего и обличались феодальные порядки. Пользовалась большим успехом лирика писавшего по-персидски в Индии Бедиля (ум. в 1720 г.); его усердно переписывали среднеазиатские каллиграфы, и его произведения вошли в круг излюбленных тем миниатюрной живописи.

Обильно было число авторов исторических и литературных произведений, мемуаров, поэтических опусов, но слишком часто наблюдались злоупотребление риторикой и удручающая своей бесцельностью, при высоком формальном мастерстве, изысканность лирических стихов и хвалебных од. Это придворное искусство можно по праву сопоставить с возведением ряда незаурядных дворцовых комплексов, в каждом из которых нашло свое выражение высокое мастерство зодчих, не преминувших украсить стены дворцов стихотворными сентенциями придворных поэтов.

Не меньшее значение, чем народные повести и стихи, имела городская литература широкого общественного пользования. В первой половине XIX века она стала прямым выражением внутреннего роста народной демократии и ее культуры. Народные романы («Юсуф и Зулейха», «Тахир и Зухра»), стихотворные переделки эпических сказаний («Гор-оглы» и др.), рассказы на замысловатый сюжет современной им деловой жизни, фольклорные и народно-эпические мотивы в смешанных узбекско-таджикских версиях — все это находит свою полную параллель и в том заметном росте элементов народности, которым отмечена и архитектура этой эпохи.

Очевидно, преодоление кризиса XVIII века протекало на базе не столько политической стабилизации (власть ханов оставалась неустойчивой), сколько на основе известного экономического подъема, давшего какой-то выход творческой активности мастеров. К концу XVIII века возникают условия, при которых можно было перейти от ремонта уцелевших памятников старины к новой застройке стольных городов.

В области архитектуры XVIII век, по установившемуся мнению, не оставил почти ничего. «Из того, что дошло до нашего времени, можно назвать только большую мечеть Боло-Хауз, построенную в 1712 г. на западной стороне бухарского Регистана, против входа в Арк (цитадель и местопребывание хана)».

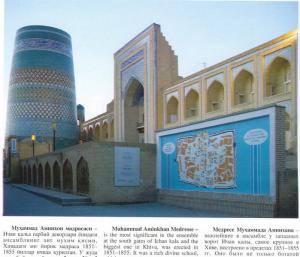

В действительности, памятников XVIII века значительно больше, хотя многие и исчезли, не успев привлечь к себе внимания исследователей. В Бухаре к XVIII веку относятся помимо названной мечети Боло-Хауз, также и большое медресе Дамулла Турсун-джана (1796—1797), комплекс сооружений Халифа Худайдад (начат в 1777 г.) и два одновременно построенных медресе: Рахман-кула и Ир-Назар-Ильчи (1794—1795). В Намангане — мавзолей Ходжамны Кабры. В Хиве — медресе Ширгазихана (1719—1728) и медресе Инак Мухаммед Эмина (1765), джума-мечеть и высящийся при ней минарет (конец XVIII в.).

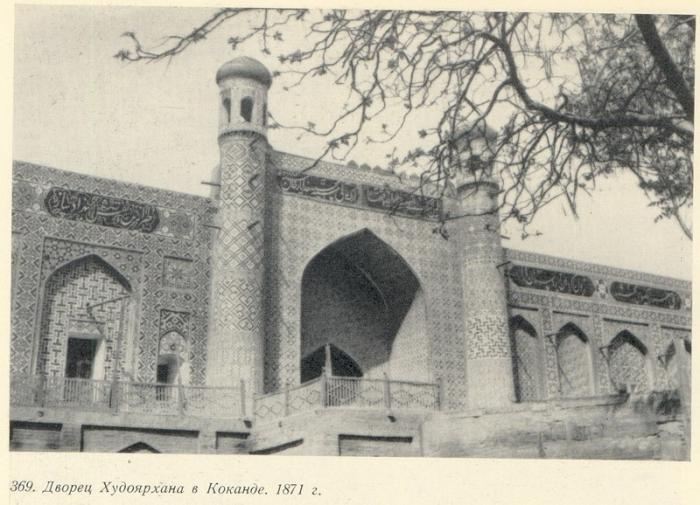

Но совершенно неосновательно было бы подводить черту под датой 1799 год как последним годом XVIII века, так как одно непрерывное с этим периодом целое составляют и памятники первой половины XIX века — вплоть до 60—70-х годов. А потому к названным памятникам зодчества XVIII века следует присоединить по Бухаре — медресе Халифа Ниязкул (1807), тюремный замок Зиндан, снова комплекс Халифа Худайдад (закончен в 1855 г.) и загородный дворец Ширабуддин. По Хиве — почти целиком застроенный заново внутренний город Ичан-кала с десятками крупных зданий, особенно мечетей и медресе, почти вытеснивших собой жилые кварталы города и обступивших тесным строем дворец и крепость (Таш-хаули и Куня-арк). По Самарканду — мечеть Хазрет-Хызр и купольный пассаж Чарсу. По Коканду — мавзолеи первой трети XIX века (Дахмаи Шахан, Мадари-хан) и ханский дворец (закончен в 1870 г.)…

Но совершенно неосновательно было бы подводить черту под датой 1799 год как последним годом XVIII века, так как одно непрерывное с этим периодом целое составляют и памятники первой половины XIX века — вплоть до 60—70-х годов. А потому к названным памятникам зодчества XVIII века следует присоединить по Бухаре — медресе Халифа Ниязкул (1807), тюремный замок Зиндан, снова комплекс Халифа Худайдад (закончен в 1855 г.) и загородный дворец Ширабуддин. По Хиве — почти целиком застроенный заново внутренний город Ичан-кала с десятками крупных зданий, особенно мечетей и медресе, почти вытеснивших собой жилые кварталы города и обступивших тесным строем дворец и крепость (Таш-хаули и Куня-арк). По Самарканду — мечеть Хазрет-Хызр и купольный пассаж Чарсу. По Коканду — мавзолеи первой трети XIX века (Дахмаи Шахан, Мадари-хан) и ханский дворец (закончен в 1870 г.)…

В середине XVIII века монументальная архитектура Бухары замерла и, казалось, прекратила свое существование; ничего не строилось в истерзанном городе. Но и с возобновлением строительства в конце века ее развитие шло, в общем, по нисходящей линии. Большое двухэтажное медресе Турсун-джана (1796—1797) —— произведение, в котором все мертво и безжизненно, как в грубом слепке с некогда живой натуры; подобное впечатление оставляло ранее (в ряде памятников XVII века) медресе Хиабан — такое же мертворожденное дитя века.

Но была и другая линия развития, … это линия беспокойного поиска связи архитектуры с жизнью. Памятники этого направления и поныне радуют глаз, заставляя забыть об их специальном, сейчас уже далеком для нас назначении. Это комплекс Халифа Худайдад и медресе Халифа Ниязкул (Чар-Минар) — очень на первый взгляд разные, но по архитектурной идее довольно близкие произведения. И то и другое сооружение — комплексы; они заключают кубический массив мечети с двухсторонним айваном на деревянных резных колоннах и обширный выстланный кирпичом, вытянутый по участку двор, очерченный цепочкой одноэтажных келий медресе, с замыкающим вход портиком. Во дворе живописно размещены в куще деревьев, в стороне от главной оси входа, крупные водоемы: в Чар-Минаре — выложенный камнем глубокий ступенчатый хауз (алл. 361); в Халифа Худайдад — крытая куполом сардоба (илл. 362). Здесь нет ничего похожего па сухой официальный облик медресе: ни парадных порталов, ни отчужденно высящихся полукрепостных башен-гульдаст…

В Хиве монументальная архитектура конца XVIII — середины XIX века составила возникший заново город, поражающий нас и сейчас той колоссальной энергией, с какой он вырос на протяжении всего лишь одного-двух поколений мастеров. И притом вырос в такой невероятной тесноте при лихорадочно сменявших друг друга начинаниях, когда, казалось бы, каждое строение отнимало нечто у старого и прибавляло к нему новое, не оставляя мастерам времени для согласованных действий (рис. 80). Но то, что было бы в других условиях губительным — случайная застройка на измельченных разделами земли участках, — стало источником необычайной живописности разнообразно компонуемых по условиям места и положения архитектурных форм. Все это требовало большого темперамента и смелости быстро принятых решений… Старая практика возведения архитектурных ансамблей приучала к таким взятым в аккорде созвучий решениям (илл. 363).

В Хиве монументальная архитектура конца XVIII — середины XIX века составила возникший заново город, поражающий нас и сейчас той колоссальной энергией, с какой он вырос на протяжении всего лишь одного-двух поколений мастеров. И притом вырос в такой невероятной тесноте при лихорадочно сменявших друг друга начинаниях, когда, казалось бы, каждое строение отнимало нечто у старого и прибавляло к нему новое, не оставляя мастерам времени для согласованных действий (рис. 80). Но то, что было бы в других условиях губительным — случайная застройка на измельченных разделами земли участках, — стало источником необычайной живописности разнообразно компонуемых по условиям места и положения архитектурных форм. Все это требовало большого темперамента и смелости быстро принятых решений… Старая практика возведения архитектурных ансамблей приучала к таким взятым в аккорде созвучий решениям (илл. 363).

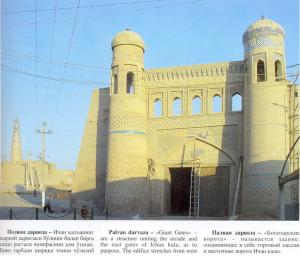

81. Городские ворота Палван-дарваза в Хиве. 1835 г.

Мы не знаем других примеров, когда бы монументальные здания, часто дублирующего назначения, возникали таким метеорным потоком, одно за другим, часто в нагромождении построек, почти не оставляя места жилым кварталам этого среднеазиатского «китай-города» с его примостившимся на пятачке Куня-арка игрушечным кремлем, заключавшим и тронный зал, и палаты, и монетный двор. Именно эта, самая скученная часть Хивы и стала волею судеб своего рода архитектурным музеем, на памятниках которого с необычайной полнотой раскрываются нам сейчас лучшие проявления гения … мастеров Хивы XVIII —XIX веков.

Здесь, как и в Бухаре, имелись десятки сооружений, историко-архитектурная ценность которых стоит не выше бухарского медресе Турсун-джан. В них та же казенная безликость, но из песни слова не выкинешь, и они составляют необходимый элемент города-музея. Главная и притом прогрессивная сторона творчества хивинских зодчих проявилась в решительном повороте их и в культовой архитектуре к мотивам, подсказанным народной архитектурой. Это сказалось в ослаблении того творческого накала, с каким разрабатывались раньше купольные конструкции, своды и системы сталактитов; здесь они, безусловно, уступают всему созданному ранее, ограничиваясь немногими вариантами, становятся проще, зауряднее.

В архитектурном декоре проявилась рациональная умеренность и сдержанность, благодаря которой исчезла яркость убранства. Но благородная холодная гамма синеватых майолик обрела поразительный эффект на фоне больших плоскостей теплых розоватых оттенков кирпича и тонированного ганча. Есть нечто созвучное современности в этом очищении архитектурных форм от рельефных украшений и в чисто графической трактовке узора, лежащего в слегка западающем зеркале тимпанов, простенков, панно (илл. 366—368).

Былому принципу тектонического расчленения стен системой пилястров, тяг и обрамлений здесь противостоит прием развертки рулонов, как бы переходящих со стены на стену (дворец Таш-Хаули). Этот принцип известен еще в раннем средневековье (Варахша, Пяиджикент), когда здание из сырца имело сплошную толщу стен без раскреповок. Сейчас и употребление деревянных каркасов и высокие пахсовые стены загородных усадеб сделали излишними членения, подсказанные ранее стеновыми конструкциями из жженого кирпича. Сплошная гладь каркасных и пахсовых стен свела к минимуму систему членений; она ограничилась поэтажной отбивкой ярусов, оставляя простор употреблению дорожек и панно. Они сохранили форму издревле излюбленных геометрических плетенок на чистом поле или в сочетании с узором вьющихся спиралями ветвей. Часто их вытесняет как бы перенесенная в подглазурный рисунок с полотнища набойки четкая графика исполненных штампом цветочных кайм и ритмичный повтор розеток, медальонов, геометрических фигур.

Колонки парадного айвана в Таш-Хаули как бы оклеены полосами синей маты с цветочными каймами по диагонали. Они сохраняют отдаленное сходство с традиционным мотивом вьющейся змеи (мор-печ), однако с полным исчезновением рельефа этот мотив трактуется, скорее, как навертывание плоской ленты. Да и сам айван с его лицевой стенкой, фланкируемой угловыми колонками, не имеет, по существу, ничего общего с традиционным порталом, приближаясь (или возвращаясь) к его исконно первооснове…

Два типа хивинских дворцов — городской и загородный — имеют много общего.

Один — с преобладанием форм каркасного жилища в нарядном убранстве майоликовых облицовок — трактует дворы как залы на воздухе: его главное организующее начало — высокий айван во дворах приема или серия айванов во дворах гарема (илл. 367). Другой походит больше на глинобитные крепости с непомерной толщины стенами и высокими башнями в роли контрфорсов и массивным входом. Здесь пре¬обладают очень архаичные формы, унаследованные от сельских укрепленных усадеб далекого прошлого. Организация внутренней планировки та же, что и в городе; более активно включается зелень и вода. Вытянутые вверх айваны, параллелепипеды слабо расчлененных коробок закрытых помещений и пристенные навесы на резных колоннах образуют целостно замкнутые по периметру дворов комплексы с великолепной игрой света и тени, гладкой плоскости и ювелирно тонкого узора.

Ряд переходных форм — от дворца к байскому дому и от него к скромному рядовому жилищу — указывает на большую маневренность искусства зодчих. При крайней ограниченности строго отобранных приемов и срадств они находили возможность дать каждому творению свое содержание, соответствие назначению, а вместе с тем и требуемое художественное звучание.

Сокращались размеры зданий и площади дворов, лоджии и открытые галереи, но оставались в качестве непреходящих и обязательных самые изначальные элементы, лежащие в основе местной … архитектуры. Это большая (открытая) и малая (закрытая) коробки, их сочетания на основе определенных приемов объемно-пространственной композиции с дополнительным включением ряда других вспомогательных средств: стоек (или колонн), раскосов, навесов на столбах (или колоннах). Мы еще будем иметь возможность охарактеризовать эту систему путем сопоставления ее с массовым жилищем других районов Узбекистана. Ограничимся пока общим замечанием, что именно массовое жилище хивинца было источником развития архитектуры и городских дворцов (типа Таш-Хаули) и загородных (типа Рафенек).

Монументальная архитектура Ферганы XVIII века представлена памятником несколько загадочным по своему стилю. Речь идет о мавзолее Ходжамны Кабры в Намангане (илл. 371). В литературе уже отмечалось, что в нем живет дух классических памятников Ферганской долины XIV века, которым он не уступает ни по характеру своих форм (портально-купольный мавзолей со звездчато-граненым барабаном), ни по убранству (тисненая неполивная терракота — на фасаде, резной двуцветный ганч — в интерьере). И однако, внешний декор этого памятника (большие гнутые плиты угловых башен-гульдаст) хочется сопоставить с современным им убранством из тисненой терракоты на медресе Катли Мурад Инак в Хиве (1809), а цилиндрический парус в подкупольном ярусе — с такими же приемами упрощения перехода к куполу в практике тех же хивинских зодчих (илл. 372). Стиль памятника проявляет себя в своей не прогрессивной, а скорее, консервативной форме — все еще прекрасной, но застывшей и недвижной.

Монументальная архитектура Ферганы XVIII века представлена памятником несколько загадочным по своему стилю. Речь идет о мавзолее Ходжамны Кабры в Намангане (илл. 371). В литературе уже отмечалось, что в нем живет дух классических памятников Ферганской долины XIV века, которым он не уступает ни по характеру своих форм (портально-купольный мавзолей со звездчато-граненым барабаном), ни по убранству (тисненая неполивная терракота — на фасаде, резной двуцветный ганч — в интерьере). И однако, внешний декор этого памятника (большие гнутые плиты угловых башен-гульдаст) хочется сопоставить с современным им убранством из тисненой терракоты на медресе Катли Мурад Инак в Хиве (1809), а цилиндрический парус в подкупольном ярусе — с такими же приемами упрощения перехода к куполу в практике тех же хивинских зодчих (илл. 372). Стиль памятника проявляет себя в своей не прогрессивной, а скорее, консервативной форме — все еще прекрасной, но застывшей и недвижной.

20—30-е годы XIX века отмечены появлением в Коканде купольных мавзолеев очень заурядного типа, но с пестрой расцветкой керамических облицовок красного, желтого, мутно-салатного цветов и ядовито-яркой зелени. Усыпальница Мадари-хан, жалкое и беспомощное произведение мастера-керамиста, кулоля, не владеющего искусством масштабов и пропорций, кажется тем более парадоксальной, что предметом подражания был взят такой шедевр прошлого, как главное здание мечети Биби-ханым. В Намангане направление, следующее национально-классическим традициям, еще сохраняло чувство меры; в Коканде оно было утрачено и отравлено безвкусицей самоучки.

Вторая усыпальница — Дахмаи Шахан (илл. 370) — более оригинальна; в ней уже исчезает манера слепого подражания старинным облицовкам и делается попытка включить в декор мотивы, заимствованные, скорее всего, из посудной керамики и набивных тканей… Если объемно-пространственные решения остаются прежними, то в декоре, во всяком случае, делаются попытки освежить запас старых форм архитектурной орнаментики мотивами фольклорного содержания. И это направление не прошло бесследно. Оно дало свои плоды, когда подошел срок строительства большого дворца в Коканде — главной резиденции Худояр-хана (илл. 369).

Вторая усыпальница — Дахмаи Шахан (илл. 370) — более оригинальна; в ней уже исчезает манера слепого подражания старинным облицовкам и делается попытка включить в декор мотивы, заимствованные, скорее всего, из посудной керамики и набивных тканей… Если объемно-пространственные решения остаются прежними, то в декоре, во всяком случае, делаются попытки освежить запас старых форм архитектурной орнаментики мотивами фольклорного содержания. И это направление не прошло бесследно. Оно дало свои плоды, когда подошел срок строительства большого дворца в Коканде — главной резиденции Худояр-хана (илл. 369).

Этот дворец строился при участии лучших мастеров отделочных работ, собранных из Андижана, Чуста, Намангана, Канибадама и Ура-Тюбе; возглавлял их уста Абдулла из славящегося издавна своей поливной керамикой селения Риштан.

Кокандский дворец был закончен в 1870 году, незадолго до включения Кокандского ханства в состав России (1876), и его первые описания были сделаны русскими почти тотчас после завершения работ.

Во дворце уже заметно утрачена строгость архитектоники — этой основы древней и средневековой архитектуры Узбекистана. Здесь все усилия сосредоточены на затейливости красочного фасада и пышном украшении анфилад комнат всеми сохранившимися в ту пору средствами узорного убранства — от старинных приемов оформления «белых зал» резьбой по ганчу и до грубой раскраски отливок позолотой. Здесь тоже проявляли свое искусство народные мастера. Но это была струя, в которой свежее и живое было подавлено и не находило себе выхода. Кокандский дворец, в сравнении с хивинскими дворцами, кажется лишенным сколько-нибудь оригинальных идей, представляя архитектуру двух территориально разобщенных ханств. Они не очень отдалены по времени, двумя-тремя десятилетиями, но в условиях ускоряющегося хода истории творческая жизнь каждого поколения полна значительных перемен.

Можно думать, что архитектурная идея, проявившая себя в строительстве кокандского дворца Худоярхана, была внушена бухарским Арком с его высоким в обрамлении узких башен с фонарями входом, к которому поднимались по пандусу, оставляя внизу стоявшую некогда у стен ощерившуюся чугунными и медными жерлами артиллерию. По-бухарски оформлялись и комнаты. Вспомним, что примерно в ту же пору строились в Бухаре загородные дворцы Ситораи-Мохасса и Ширабудун, в убранстве которых сказывалось такое же подражание резиденциям иранских шахов с их смешением восточной отделки и европейской, входившей уже в моду, арматуры (стекла, люстры, кафели и прочее). Но даже в этих условиях, когда двор кокандского хана являл собой картину самого глубокого упадка, грубейшего произвола, и невежества, кокандские керамисты поднялись над уровнем керамистов Бухары. Граненый минарет на правом фланге кокандского дворца представляет собой пример переноса мотивов узора и расцветки ферганских шелков (абровыми тканями славился и славится Маргелан) в архитектурную керамику, какую мы уже отмечали и в Хиве, где использовали резьбу по дереву и ганчу, а может, и набойку — под майолику…

Выдержки из глав и имеджи

«История искусств Узбекистана»

Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И.

изд-ва «Искусство» 1965г

из Альбома «Ичан кала» гос. музей-заповедник

из сайта Art-Bukhara.Uz

наверх

Продолжение следует.[/nocrosspost]

Комментариев пока нет, вы можете стать первым комментатором.