Художники и Ташкент Ч.1

В мае 2011 года я прочёл на страницах альманаха mytashkent.uz статью искусствоведа Риммы Еремян «Ташкент и его художники». Поиски первоисточника привели меня на сайт www.sanat.orexca.com, где хранится архив журнала «San’at»(Искусство). Списавшись с глав. Редактором журнала «San’at» Юлией Сырцовой, получил разрешение использовать статью в своём блоге, но с определёнными условиями.

Представляю статью Риммы Еремян «Ташкент и его художники». В статью включаю дополнительную информацию и фото ряд произведений художников, упомянутых в статье (то, что удалось найти в Интернете, в запасниках и в экспозиции ГМИУз, в альбоме «Антология живописи Узбекистана» и в своих архивах), а так же несколько фотографий тех мест Ташкента, которые удалось узнать и которые до сих пор существуют, но со временем, претерпели изменения.

Темы «Ташкент в творчестве художников» и «Художники Ташкента в культурной и социально-общественной жизни» трудно разделить, к тому же они распадаются еще на несколько тем. Попробуем остановиться на «Ташкенте в изобразительном искусстве», выбрав для рассказа живопись и графику.

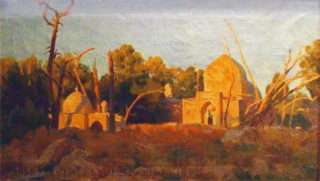

Рихард-Карл Зоммер (1866 — 1939)

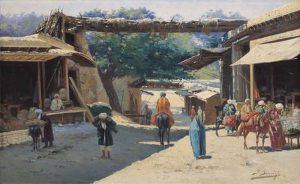

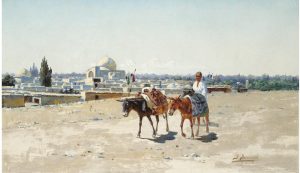

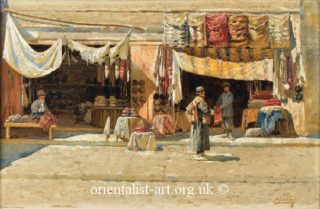

Рихард-Карл Зоммер , к примеру. Им написаны основательные живописные холсты, объединяемые общим названием «Туркестан». В основном они связаны с Самаркандом, где проходила деятельность художника, но есть и такие, как холст «Мазар в Ташкенте». Как и весь «Туркестан» Р. Зоммера, он залит солнцем, архитектоничен, историческая достоверность граничит с почти культовым обожанием автора.

Рихард-Карл Карлович Зоммер с 1884 года являлся вольнослушателем Императорской Академии художеств. За время обучения он был удостоен ряда больших поощрительных медалей. В 1893 году он закончил своё обучение со званием классного художника 3-й степени.

С конца 1890-х и до начала 1900-х годов Зоммер много работал в Средней Азии, в период с 1912 по 1917 годы он работал в Закавказье: Грузии, Армении, Азербайджане.

Он является автором многочисленных живописных произведений, а также ряда графических работ в основном жанрово-этнографического характера.

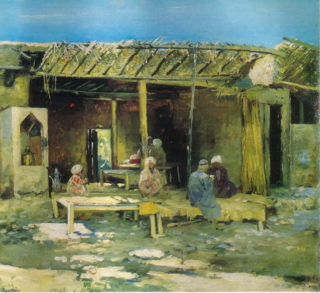

В своих произведений он изображал как бытовые, так и батальные сцены, а также виды памятников архитектуры Туркестана и пейзажи старых кварталов Ташкента, Бухары, Самарканда. В 1915 году выставка работ Зоммера состоялась в Ташкенте.

В настоящее время произведения Р. К. Зоммера находятся в собраниях Государственного Русского музея, Омского областного музея изобразительных искусств, Тульского областного художественного музея, Государственного музея искусств Азербайджана (Баку), Музея истории культуры и искусства Узбекистана (Самарканд), Республиканского художественного музея Северной Осетии, музея Искусств Узбекистана (Ташкент) и многих других.

Старый Ташкент — это М. Вербов, И. Головин, В. Крылова, В. Розвадовский, Н. Гречанинов, М. Янцын, И. Казаков, С. Юдин, Н. Боровская, О. Морозевич. Можно добавить еще несколько имен, хотя профессионально рисующих было много среди чиновников, учителей, военных врачей. Выпускники художественных заведений Петербурга, Москвы, Киева были в Ташкенте преподавателями рисунка в коммерческом и реальном училищах, кадетском корпусе. Если с творчеством И. Казакова и С. Юдина можно познакомиться достаточно полно, то с остальными — в минимуме произведений.

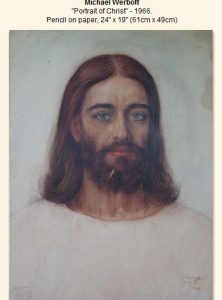

Михаил Вербов ( 1896 — 1995)

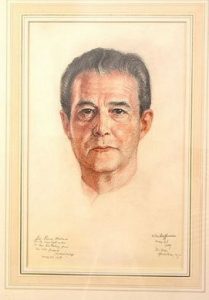

Михаил Вербов, родившийся в России портретист, который писал королей, премьеров и промышленников, а также писателей и художников, умер 4 апреля в своем доме на Манхэттене. Ему было 99.

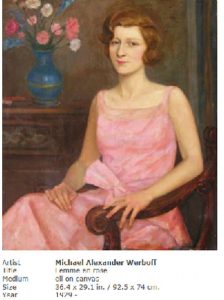

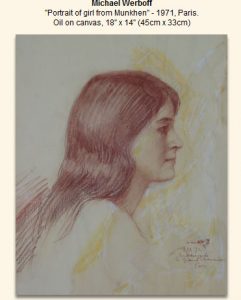

На протяжении многих лет г-н Вербов написал портреты Бернарда Баруха, Индиры Ганди, короля Густава V Швеции, короля Испании Альфонсо ХШ, сенаторов Барри Голдуотера и Клейборн Пелл, философа Кришнамурти и поэтов Робинсон Джефферс и Марианна Мур. Его портреты Эцио Пинза и Федора Шаляпина висят в Метрополитен-опера. Он всегда рисовал с натуры лишь с одним исключением: в начале 1970-х он рисовал портреты 56 тех, кто подписал Декларацию Независимости, проведя обширные исследования, чтобы определить, как каждый выглядел.

В Нью-Йорке, у г-на Вербова были персональные выставки в Knoedler & Компании в 1936 году, Wildenstein в 1941 и 1945 и Grand Central Галереи в 1954 году. Его последняя выставка, в мае 1995 года была проведена в Постоянной миссии Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. Его работы находятся в коллекциях Метрополитен-музей, Национальная портретная галерея в Вашингтоне, Третьяковской галерее и Музее Большого оперного театра в Москве и Музей Прадо в Мадриде.Никролог в NYTimes.com

Живописец родился 10 декабря 1896 года и вырос в интеллигентной состоятельной семье. Его детство прошло, в основном, в Ташкенте, где он получил хорошее образование. В 18 лет он поехал в Петербург и там стал учеником Ильи Репина. Он много работал и довольно быстро сделался известным художником. В 1918 году создал в Ташкенте музей искусств. В 1924 году с большим трудом Вербов эмигрировал во Францию, где прожил 9 лет. Затем переехал в Нью-Йорк уже навсегда.

Из статьи «Вспоминая Художника» www.ourtx.com

Дополнение:

Ташкент. 1989 г.

Художник Михаил Александрович Вербов и главный экскурсовод Ташкентского музея искусств Шахида Кобилова. Автор фото: Рустам Шагаев.

Михаил Александрович Вербов (1896—1996) — русский и американский живописец и график. Первый директор Ташкентского музея искусств , который был основан на коллекции Великого Князя Николая Константиновича Романова и открылся в 1918 году в бывшем дворце великого князя.

Михаил Вербов — один из тех, кто боролся за сохранение коллекции в непростое революционное время.

М.А. Вербов, происходил из почтенной и состоятельной еврейской семьи. Жили они на тихой Ташкентской улице Московской, в собственном добротном доме № 44. С 1906-1914 г.г., он учился в Ташкентской гимназии, и уже в те годы славился тем, что хорошо рисовал. В 1914 году, по совету родителей перейдя из иудейства в православие, Михаил уехал в Петроград. По рекомендации К.И. Чуковкого, стал учиться мастерству живописи у художника Е.И. Репина. Через год по настоянию родителей поступил на юридический факультет Петроградского университета. Вяло проучившись два курса, в конце ноября 1917 года, совершенно аполитичный, он не без удовольствия покинул бушующий революционными страстями Петроград. По приезду в родной город, уже в середине января 1918 года, поступил на работу учителем в Ташкентскую среднюю школу. И буквально день в день, как пишут его современные биографы, принял предложение выполнять “по совместительству, обязанности директора местного художественного музея”.

В ноябре 1920 года молодого художника командируют для учебы в Москву и Петроград. Признанный знатоками русской школы портретной живописи, талантливым, и подающим большие надежды художником, он тем не менее, в 1924 году уезжает из России в Германию. Чуть позже во Францию. Через несколько лет окончательно осев в Америке, становится её гражданином.

С годами он становится, всё более известен во многих странах Европы и Америки, как художник-портретист. И всё благодаря, созданной им галереи портретов: М. А. Алданова, И. А. Бунина, Д. С. Лихачева, А. Ф. Керенского, Ф. И. Шаляпина, А. Т. Гречанинова, С. А. Кусевицкого, К. А. Коровина, С. Ю. Жуковского, Э. Г. Гилельса, Н. Гедды, Л. В. Собинова, А. Моруа, Э. Вуйара, Ингрид Бергман, Вселенского патриарха Афиногена, королей Фердинанда I, Густава V Шведского, Хуана Карлоса Испанского, герцога Альбы, Индиры и Раджива Ганди.

В годы Второй мировой войны художник создает 100 портретов морских пехотинцев США для их матерей. В 1973–1975 к 200-летию независимости Америки нарисовал портреты 56 членов Конгресса, подписавших Декларацию независимости.

В начале 2017 года, стало возможным расшифровать историю написания небольшого, предсмертного портрета великого князя Николая Константиновича, выполненный в январе 1918 года в Ташкенте, Михаилом Вербовым.

Художника, к умирающему, допустили не случайно. Близкое окружение Николая Константиновича знало, какие надежды он возлагал на юношу. Не случись в России двух революций 1917 года, быть ему в Ташкентском Дворце великого князя, смотрителем и реставратором его художественной коллекции.

Вспомнил ли, он впоследствии о часах, проведённых у кровати угасающего Николая Константиновича? Несомненно. Но почему никогда публично не говорил о карандашном наброске его профиля на белом листе своего небольшого альбома? Об этом можно строить только версии. Наиболее реальная– боялся за судьбы близких ему людей, оставшихся в СССР.

Никогда публично не вспоминал М.Вербов и совместной работы с ташкентским художником А.Н. Волковым, и овдовевшей Надеждой Александровной Искандер, над сохранением художественных ценностей Ташкентского Дворца. Этот их добровольный союз, обрёл контуры организации, когда согласно Постановлению принятом на Заседании Коллегии Комиссариата образования, 1 февраля 1919 года, при “бывшем дворце” была создана Коллегия по Управлению Музеем. Её состав всё те же “художник Волков, Председатель, художника М. Вербов, и смотрительница экспозиций Н.А. Искандер”.

Одним из важных мероприятий проведённых Коллегией в феврале того же года, стало составление “Описи {прим.АГ-Н- 491 наименование} художественных вещей находящихся в Музее-дворце принадлежащем покойному Великому князю Николаю Константиновичу Романову”. Машинописный документ, зафиксированный 26 февраля 1919 года, заверила своей подписью его составитель, Искандер Надежда Александровна, А.Н. Волков и М. Вербов.

Проводимые Коллегией мероприятия, до середины марта 1919 года, квалифицировались как “добровольное содействие сохранения национализированных, в пользу трудового народа, культурных ценностей, ране принадлежавших б.великому князю Романову”. Как служебные обязанности, их стали рассматривать после принятого 8 марта 1919 года на Заседании Коллегии Комиссариата Народного образования Туркестанской республики, пункта Постановления: “Утвердить зарплату Заведующему Художественным музеем художнику А.Н. Волкову, и членам коллегии М.А. Вербову и Романовой {прим., АГН– имеется ввиду Надежда Александровна Искандер}. Первому 850 рублей, и вторым по 840 рублей в месяц, обязав их составить в самое непродолжительное время Каталог Художественного музея…”

Документальных иллюстраций того, как проходил рабочий день трёх первых хранителей ценностей Художественного музея, до настоящего времени никто не представил. Впрочем… В одном из фондов Государственного Архива Республики Узбекистан, имеется документально зафиксированное упоминаниями, как в тот период Надежда Александровна Искандер, и Михаил Вербов, боролись за сохранение целостности художественного наследия великого князя Николая Константиновича.

Фрагмент из Журнала Протокола №86, Заседания Коллегии Комиссариата Народного образования Туркестанской республики, состоявшегося 3 мая 1919 года: “Слушали… П3\ Об открытии Музея, и вновь открытой в нём комнаты для публики. Постановили: Для публичного пользования открыть музей по воскресным и праздничным дням, по средам и пятницам с 9.00 до 2-х часов. Во вновь открытой комнате все вещи взять на учет и включить в инвентарь музея. Фамильные вещи, если таковые окажутся, возвратить владелице, и из помещения музея их удалить”.

Фрагмент из Протокола Заседания Коллегии Комиссариата Народного образования Туркестанской республики, состоявшегося 12 мая 1919 года: “Пункт 5. Слушали Заявление товарища Вербова, о пересмотре вопроса о комнате с художественными вещами, принадлежащими Искандер-Романовой, и представляемой ею для осмотра желающим, с мая представляемой музею (согласно журнала Коллегии за №86, п3, от 3 мая с.г.). Постановили: Ввиду того, что комната и художественные вещи, о которых идет речь, остаются в распоряжении гражданки Искандер, признать ее право открывать доступ к этой комнате всем желающим из публики, осматривающей музей, для осмотра художественных произведений принадлежащих этой гражданке”

Михаил Вербов уехал из Ташкента в ноябре 1920 года. Сложно сказать, почему из всех талантливых художников Туркестанского Края, именно он обратил на себя внимания Комиссариата Народного образования Туркестанской республики, но факт остаётся фактом, Михаила Вербова отправили учиться, “имея в этом острую необходимости для местного музея”.

Подтверждение тому датированное 19 января 1920 года , письмо Комиссариата Народного образования Туркестанской республики. Документ адресован двум Российским художникам А.Н. Бенуа, и М.Н. Добужинскому: “Комиссариат Народного просвещения Туркестанской ССР, обращается к Вам с убедительной просьбой, о Вашем приезде в город Ташкент, для экспертизы Собрания картин Музея ране принадлежащего б.великому князю Н.К. Романову, заключающей несколько сотен полотен”. Официальная просьба Комиссариата Народного просвещения республики, российскими художниками, по объективным причинам удовлетворена не была.

Судьба посмертного портрета была предрешена в апреле 1918 года. В один из дней того месяца, в Ташкент вернулся Александр Николаевич Искандер. Именно ему, не заставшему отца в живых, мать подарила рисунок Михаила Вербова.

После участия в неудавшемся в Ташкенте январском 1919 года, вооружённом противостоянии большевикам, Александр тайно покинул Ташкент. Памятный портрет, до конца жизни хранил, как бесценную реликвию, но с автором никогда связан не был.

Текст из книги «Жизнь без мифов». ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 1850-1918

Айдын Гудзари-Наджафов. Ташкент. 2018 г.

***

Иван Семёнович Казаков (1873 – 1935)

Иван Семёнович Казаков выходец из крестьян, родился в деревне Касилово Орловской губернии. Учился в Московском училище живописи ваяния и зодчества с 1888 года по – 1894 год. Затем продолжил своё образование в Высшем художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской академии художеств, где учился с 1895 года по 1898 год в мастерской В. Е. Маковского. В 1898 году он получил звание художника/

И. С. Казаков в 1890 – 1900 годах являлся постоянным участником академических выставок, участвовал в выставках Московского общества любителей художеств и в 1902 – 1910 годах (с перерывами) участвовал в Торгово-промышленных художественных выставках.

Преподавал в Ташкентском реальном училища с 1906года до 1910 года. В Туркестане И. С. Казаков писал архитектурные пейзажи Самарканда, Бухары и Ташкента. Создал серию этнографических этюдов и написал картину «Чтение дастана».

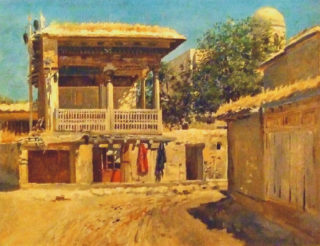

В период 1917 – 1918 годов И. С. Казаков написал картину «Ташкентский дворик», на которой он изобразил типичный дворик и дом богатого ташкентского горожанина в новом европейском Ташкенте.

В 1919 году И. С. Казаков преподавал В Туркестанской краевой художественной школе, а в 1921 году работал и преподавал в собственной студии, располагавшейся на Пушкинской улице в Ташкенте.

И. С. Казаков с 1930 по 1935 годы работал преподавателем в Ташкентском политехническом институте. Умер И. С. Казаков в 1935 году в Ташкенте 16 октября 1935 года.

Произведения Казакова находятся в ряде музейных и частных собраний, в том числе в Государственном Русском музее и Музее Искусств Узбекистана.

Отделаться от притягательности старой академической школы с пристальным вниманием к ценности вещественного, материального мира невозможно. Поэтому так привлекают «Летние работы» Н. Гречанинова, «Боз-Су» М. Янцына, «Автопортрет с дамой в цветущем саду» И. Казакова. «Ташкентский дворик» И. Казакова привлекает внимание не только воссозданием исторической первозданности известного в Ташкенте места — особняка Половцева, где располагалась художественная студия, в которой преподавал Казаков, но и любовью художника к детализации городского пейзажа.

КЛАСС!!!!!!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

БРАВО!

Умар, очень интересно, с Казаковым почему-то не был знаком, с большим удовольствием буду ждать следующих частей.

Lovely paintings! I particularly love the scenes from Uzbekistan and surroundings.Thank you!

Зоммер и Казаков потрясающие!

Спасибо!